News

Uscire dal ghetto? -

Riflessioni sulla riforma dei Conservatori di musica a 15 anni dall'approvazione della legge 508 - pagine 186, Armando editore

SOMMARIO

Introduzionecapitolo primo: Il vecchio ordinamento

1.1. Preparazione culturale e preparazione professionale

1.2. La cornice normativa

1.3. L'offerta formativa

1.4. Peculiarità della formazione musicale e autoreferenzialità

capitolo secondo: Il nuovo ordinamento

2.1. La legge 508/1999

2.2. La normativa derivata

2.2.1. Il D.P.R 28 febbraio 2003 n. 132

2.2.2. Il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212

2.3. Il Processo di Bologna e il quadro di riferimento europeo

2.4. Il confronto con l'impianto normativo universitario

2.5. La nuova offerta formativa

2.6. Il nuovo profilo istituzionale: il problema dei corsi preaccademici

capitolo terzo: Le criticità del sistema

3.1. L'inadeguatezza dei comportamenti in ambito istituzionale

3.2. Le difficoltà nell'aggiornamento dell'offerta formativa

3.3. I limiti dell'impianto normativo

3.4. Le inadempienze

Conclusioni

Il testo analizza le trasformazioni prodotte nel sistema della formazione musicale con la riforma del 1999. Il Conservatorio di musica costituisce l'oggetto prioritario di attenzione, tuttavia, a causa delle inevitabili conseguenze intervenute su tutti i segmenti in cui si articola il percorso formativo, non mancano riferimenti al ruolo e alla fisionomia delle Scuole medie ad indirizzo musicale e ai Licei musicali di recente istituzione. Nel confronto fra vecchio e nuovo ordinamento, l'analisi offre lo spunto per occuparsi dell'immagine che pare essersi formata, nell'opinione comune, del profilo del musicista, in particolare del docente di discipline musicali. Un profilo, dai tratti culturali ed anche antropologici piuttosto definiti, prodotto in fondo da un sistema di relazioni istituzionali, professionali e personali che il Conservatorio di musica ha alimentato e consolidato per quasi un secolo. Si parte con uno sguardo documentato sul dibattito sviluppatosi attorno all'identità del Conservatorio dall'inizio del '900 fino all'emanazione del Regio Decreto del 1930, il riferimento normativo centrale che ha regolamentato la vita di tale istituzione fino al XXI secolo. Si delineano i caratteri tipici di tale sistema formativo: autoreferenzialità del ciclo unico degli studi, formazione ad indirizzo tecnico-professionale, centralità del maestro della disciplina principale, irriducibilità del profilo istituzionale rispetto alla mappa complessiva della formazione scolastica... A ciò si unisce un quadro abbastanza completo sui contenuti di detto decreto. Il secondo capitolo si occupa di riassumere ed illustrare l'ampia normativa che disciplina il nuovo ordinamento, con un approfondimento, oltre che della legge 508, dei decreti attuativi che da essa traggono origine. In questa sezione si analizzano anche i contenuti del Processo di Bologna che ha ispirato la legge di riforma inquadrandola in un panorama di respiro internazionale. Il terzo capitolo esamina le numerose criticità che emergono dal passaggio al nuovo ordinamento, con riferimento anche a quelle che sono frutto di inadeguatezza di carattere comportamentale o culturale per chi è stato abituato per decenni a vivere e a formarsi in un contesto assai peculiare ed esclusivo. Oltre a ciò si mettono in luce le inadempienze della classe politica che, dopo quindici anni dall'approvazione della legge di riforma, impediscono al nuovo ordinamento di svilupparsi in modo proprio, coerente ed efficace. Le conclusioni ritornano sull'immagine della figura del musicista evocata all'inizio e cercano di delineare interpretazioni di carattere sociologico. La domanda contenuta nel titolo può essere così esplicitata: grazie ad un'adeguata messa ad ordinamento della riforma riusciremo ad uscire da quel ghetto più o meno dorato entro cui il professionista di musica ha vissuto, per così tanto tempo, la propria formazione? Può fornirci la riforma strumenti utili a rivendicare con orgoglio ed autorevolezza un ruolo più significativo di quello che ci viene ordinariamente riconosciuto nella vita civile e culturale del nostro Paese? La prefazione è affidata al presidente della Conferenza nazionale dei Conservatori di musica, M° Paolo Troncon.

News

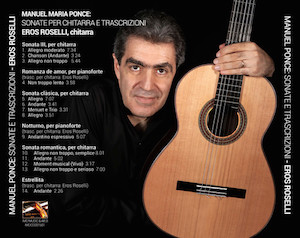

EROS ROSELLI interpreta MANUEL PONCE

Manuel Maria Ponce (1882-1948): Sonate per chitarra e trascrizioni

Sonata III per chitarra

1. Allegro moderato - 7' 34"2. Chanson (Andante) - 3' 24"

3. Allegro non troppo - 5' 44"

Romanza de amor per pianoforte (trasc. per chitarra: Eros Roselli) 4. Non troppo lento 3.58

Sonata clàsica per chitarra

5. Allegro - 7'07"

6. Andante - 3' 41"

7. Menuet e Trio - 3' 31"

8. Allegro - 3' 51"

Notturno per pianoforte (trasc. per chitarra: Eros Roselli) 9. Andantino espressivo - 5' 07"

Sonata romantica per chitarra

10. Allegro non troppo, semplice - 8' 01"

11. Andante - 5' 02"

12. Moment musical (Vivo) - 3' 17"

13. Allegro non troppo e serioso - 7' 00"

Estrellita (trasc. per chitarra: Eros Roselli) 14. Andante - 2' 26"

Durata totale: 70.19

Tra i numerosi compositori che – invitati a farlo da Andrés Segovia

– hanno scritto opere per chitarra poi dedicate al committente,

Manuel Maria Ponce (Fresnillo, 8 dicembre 1882 – Città del Messico,

24 aprile 1948) è considerato da molti il più “segoviano” di tutti.

Tale considerazione deriva in primo luogo dallo speciale rapporto di

amicizia instauratosi fra i due, avvalorato dalla complementarità

dei rispettivi caratteri: mite quello del compositore messicano,

dominante e, potremmo dire, egocentrico quello del grande interprete

andaluso. L'intenso carteggio, pubblicato negli anni '90, testimonia

in maniera eloquente l'affinità estetica e la proficua sinergia che

sono alla base di questo fortunato sodalizio artistico ed umano. Vi

è poi da sottolineare la copiosità della produzione ponciana per

chitarra, che arriva a contare decine di opere, molte delle quali

articolate in più composizioni (è il caso delle Sonate, ma anche,

per esempio, dei Preludi).

La spinta iniziale che diede il via a quest'intensa ed

artisticamente qualificata attività compositiva fu, com'è noto,

l'incontro con Andrés Segovia, avvenuto in occasione del primo

concerto tenuto da questi in Messico, il 4 maggio 1923. La prima

opera che Ponce scrisse per chitarra e che dedicò a Segovia fu

quello che divenne il terzo movimento della Sonata mexicana,

l'ultima opera il Concierto del Sur per chitarra e orchestra,

ultimato nel 1940.

In questo CD sono comprese tre Sonate originali per chitarra: la

Sonata III scritta nel 1927, la Sonata clàsica del 1928 e la Sonata

romantica composta nel 1929. Col titolo di “Sonata” Ponce scrisse

altre due opere: la Sonata mexicana (la prima di tutte, completata

nel '23) e la Sonata II (1925) andata purtroppo perduta nel

saccheggio dell'abitazione barcellonese di Segovia avvenuto nel

1936. Di questa Sonata non è rimasto che un frammento del secondo

movimento obiettivamente non degno di essere proposto in sede

concertistica o discografica. La numerazione progressiva del ciclo

delle Sonate prosegue con la Sonata III citata, la Sonata clàsica

(la n. 4) e la quinta ed ultima, vale a dire la Sonata romantica.

Delle tre Sonate qui registrate, in aggiunta alle edizioni curate da

Segovia alla fine degli anni '20 per i tipi della Schott, sono stati

resi disponibili (edizione Schott del 2006 a cura di Tilman

Hoppstock) i manoscritti originali solo per quanto riguarda i primi

tre movimenti della Sonata romantica ed il primo movimento della

Sonata clàsica. Mentre quest'ultimo risulta assai poco interessante,

la parte della Sonata romantica non revisionata da Segovia è parsa

di assoluto rilievo ed attraente anche perché diversa in parte non

marginale dall'edizione segoviana. Per questi motivi si è deciso di

sceglierla in quest'incisione. La Sonata III e la Sonata clàsica

sono, ovviamente, proposte nell'unica versione disponibile:

l'edizione Schott revisionata da Segovia.

Una delle considerazioni più diffuse, sul rapporto che legò Segovia

ad i compositori che scrissero per lui, delinea un ruolo di certa

subalternità dei secondi rispetto al primo. Per altri autori si è

spesso detto di un rapporto talmente particolare da indurre il

compositore stesso ad adattare o modificare il proprio abituale

stile compositivo, al fine di assecondare le assai ben definite

richieste di carattere estetico espresse dal chitarrista di Linares.

Questa produzione discografica nasce quindi per capire se e – se sì

– quanto ha influito su Ponce l'ipotizzato “effetto Segovia”. Per

dimostrare l'assenza o la presenza di tale effetto – all'ascoltatore

spetta la valutazione definitiva –, si è voluto quindi mettere a

confronto alcune emblematiche composizioni per chitarra con alcuni

brani originali per pianoforte che, evidentemente, non possono aver

subito alcun condizionamento da parte dell'interprete spagnolo. La

scelta è caduta su due opere composte, per così dire, in tempi non

sospetti, vale a dire prima dell'incontro con Segovia: il Notturno,

scritto da Ponce nel 1906, e la Romanza de amor, del 1915. In

quest'ottica, per ritornare alle Sonate originali per chitarra, ecco

perché ci è parso obbligato utilizzare, laddove possibile, la

versione delle Sonate più indenne dall'intervento di Segovia, caso

circoscritto, come detto, ai primi tre movimenti della Sonata

romantica.

Un ringraziamento particolare ad Angelo Gilardino e a David Witten.